その日まで

2012年 新卒入社

総合理工学府 量子プロセス理工学専攻 修了

入社理由

トクヤマに興味を持ったきっかけは、新幹線の車窓から見えた景色です。学生時代は福岡で過ごしました。たまに新幹線で徳山駅を通り過ぎることがあり、そこから徳山製造所が見えました。煙突が高々とそびえ立っていて「あれは何だろう。海沿いにある大きな化学工場かな」と──。その後トクヤマという会社の工場であることが分かり、調べていくと実にさまざまな分野で社会に貢献している総合化学メーカーであることを知りました。

説明会や工場見学などで深くトクヤマを知るにつれ、幅広い分野の研究開発ができそうだと感じました。また、若い頃から裁量のある仕事を任せてもらえる風土があることも知りました。「化学系の研究開発者として年次関係なく活躍できそうか?」。その思いを軸に就職活動に取り組んでいた私にとって、トクヤマは理想的でした。

仕事内容

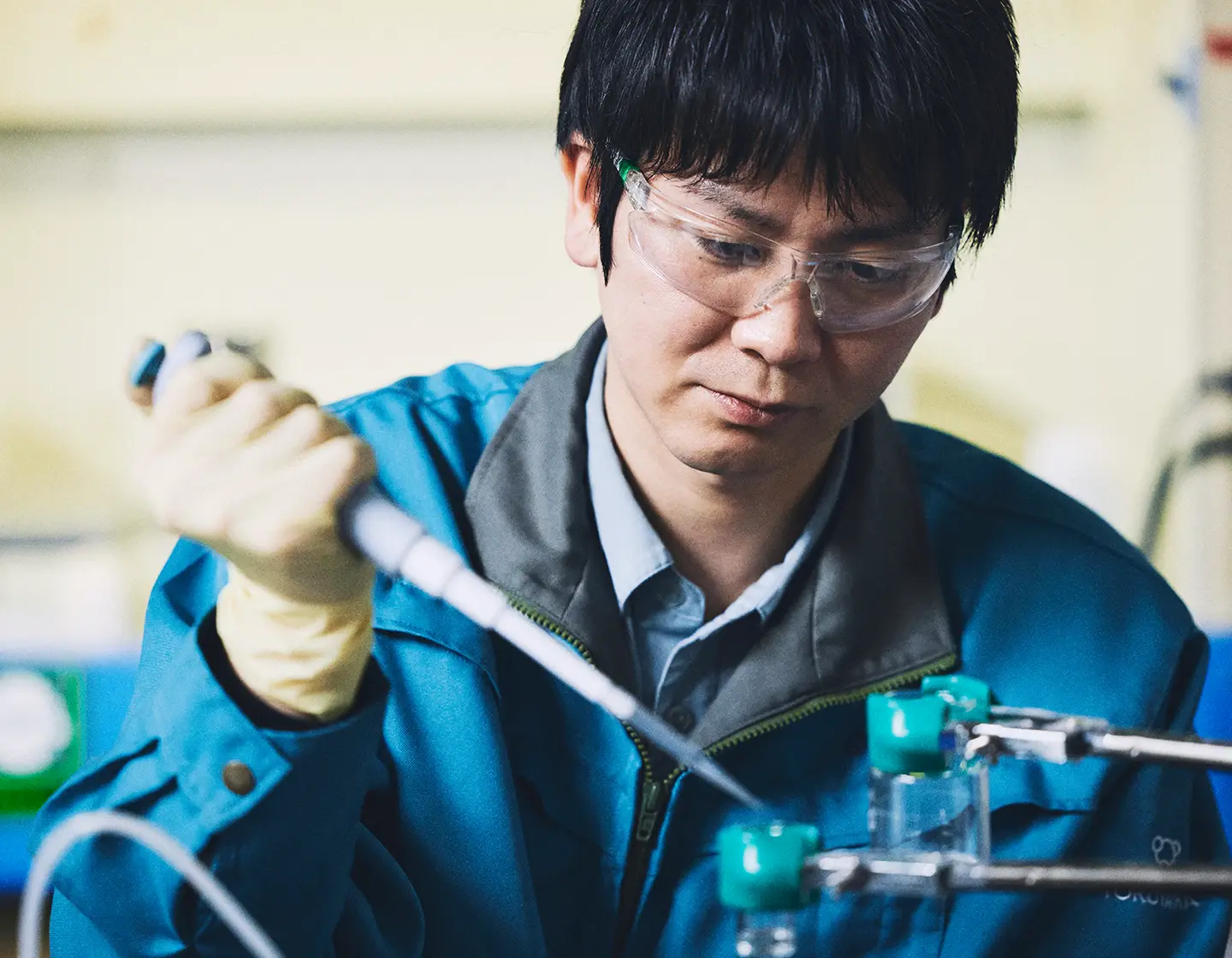

放熱アプリケーショングループのミッションは、トクヤマのポートフォリオの転換を受け、新規テーマを事業化することです。中でも私は、半導体の発熱問題に対応すべく、樹脂の中に充填して放熱性能を高める「窒化ホウ素」という放熱フィラーの研究開発に携わっています。

トクヤマとして、このテーマが立ち上がったのが私が入社した2012年。それ以降、同じテーマの研究開発を継続して進めています。日頃から技術部門や製造部門、営業部門など、部門の垣根を越えて協力し、一つひとつの課題を解決しながら、テーマにひもづく幅広い分野の研究開発に取り組んでいます。

仕事のやりがいや難しさ

かすかな手応え

日々お客様の求める性能が発現できるよう、サンプルの試作を繰り返していきます。そのたびに性能が上がっていくことを実感でき、やりがいにつながっています。大変だなと思うのは、予期せぬトラブルや想定通りの結果が出ないときです。意識しているのは、軌道修正のアイデアを前もって考えておくこと。研究開発は新しいアイデアをいかに継続して試せるかが勝負です。そのためにも常日頃から分野を問わず、業界知識のインプットを心がけています。

これからの目標

幸運にも、入社から今まで基礎研究から製品化までを一気通貫で経験してきました。その中で、5〜10年かかると言われる新規事業の立ち上げに取り組む楽しさ、難しさ、苦しさを痛感してきました。これまでは半導体業界の発展に向けた新材料の開発が主なミッションでしたが、今後はキャリアプランを10年単位で区切り、次の10年、さらに次の10年と、他分野も含めて新しいテーマの立ち上げに携わりたいと思っています。

トクヤマの社風

入社当初はテーマが立ち上がったばかりだったので、お客様という存在がいない初期段階の研究開発に取り組みました。職場では多種多様なテーマ、さまざまな立場・部門の社員が入り混じり、「とりあえずやってみよう!」という自由闊達な雰囲気でした。今になって、その雰囲気はトクヤマならではだなと感じています。その期間に行った、当時は一見意味のないような実験の数々が、今となってはお客様の課題を解決する重要な実験であったと感じることが多々あり、化学の奥深さを噛み締めています。

In the workplace, there are diverse themes and employees from various positions and departments working together, creating a free and open atmosphere where the attitude is “Let’s just give it a try!”

キャリアパス

研究開発部門 研究センター

入社後、研究開発部門の新規テーマとして、放熱フィラー用BN粉末開発の初期メンバーに加わりました。基礎研究に取り組み、プロセスを用いたさまざまなBN粉末試作や応用物性解析を行いました。

特殊品開発グループ

研究開発部門から事業部門の開発に移りました。お客様に近いところで試作品の性能を高めながら、実機を見据えたパイロットプラントの立ち上げに携わりました。お客様や社内他部門とのやりとりが増え、さまざまな関係者と仕事をする機会が増えた時期でした。

放熱アプリケーショングループ

より事業化に近いステージのテーマを担う「ニュービジネス本部 放熱アプリケーショングループ」が新設され、私はそこに配属されました。引き続きBN粉末の開発を行い、事業化までの仕上げ段階に取り組んでいます。

休日の過ごし方

休日はあっという間に過ぎてしまうことが多いですが、たまに高校・大学の友人や同期とキャンプに行っています。長期休暇では旅行することが多く、行ったことのない場所に行ってリフレッシュしています。

1日のスケジュール

- 出社後はメールをチェックし、その日の予定を確認します。その後メンバーとコミュニケーションを取りながら前日の実験を振り返り、1日の実験内容をすり合わせます。今は自ら手を動かすというより、他のメンバーの実験などを管理することが多いです。

- 社内打ち合わせです。営業や製造、品質保証、プロセス関係の方々と課題を共有し、次のアクションを決めます。事業化に近い段階では、会社としての総合力が問われると感じています。

- 研究開発の成果を特許化するために、知的財産部と打ち合わせます。

- お客様との面談です。お客様とは定期的に技術ミーティングを行い、評価サンプルの結果のレビューと改善点の抽出、次回の改良予定などを話し合います。Web会議だけでなく、直接お会いする機会も多いです。

- 1日の実験のまとめや資料作成、翌日の実験の計画を立てて帰宅します。