サステナビリティ

従業員とともに

安定から挑戦へ。未来を切り拓く人材戦略

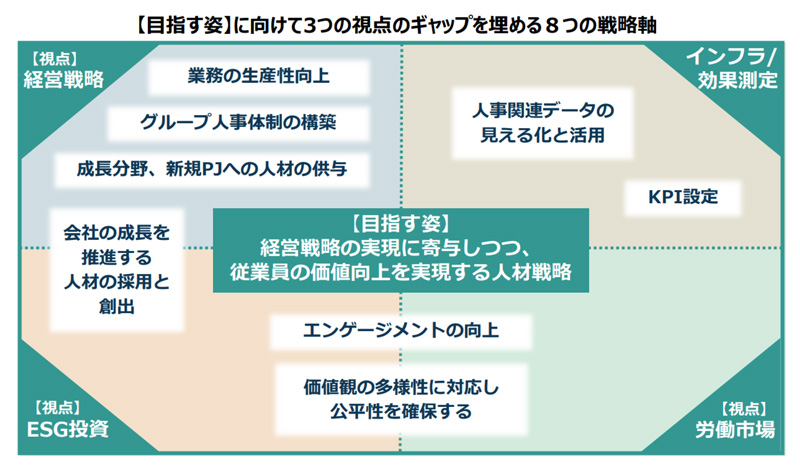

長年培ってきた事業基盤を強みに、トクヤマグループは今、事業ポートフォリオの転換という大きな挑戦に踏み出しています。その実現の鍵を握るのは、創造性と多様性を備え、変化を恐れず挑戦し続ける人材です。私たちは、人と組織の力で未来を切り拓きます。

トクヤマグループは、人材を企業の持続的成長に不可欠な最重要の「経営資本」と位置づけています。この信念のもと、2019年にグループのビジョンを実現する人材に期待する普遍的な姿や、成長の方向性を「人事ポリシー」として具体的に定めました。その後も、変化し続ける経営環境に対応するため、経営戦略と連動した人材戦略を策定し、経営会議・取締役会での決議・監督のもと、各種施策を着実に実行しています。

当社は、化成品やセメントといった伝統事業により、長年にわたり安定した事業基盤を築いてきました。しかし、これからは大きな命題である事業ポートフォリオの転換を確実に実現しなければなりません。そのためには、過去の安定成長を前提としたマインドを変革し、よりクリエイティブな挑戦ができる人材を育成・確保することが不可欠です。また、多様な知恵と経験を持つ人材を積極的に採用し、グループ全体で多様性を重んじる制度・風土を形成することで、変化に強い組織を築いていきます。

さらに、従業員一人ひとりが仕事の意義や達成感を実感しながら、熱意高く、自律的に企業活動に貢献できる就業環境を整備し、エンゲージメントを高めることを重視しています。これにより、従業員が戦略を体現する行動を取り、成長を通じて企業価値を高めることを目指します。

私たちは、経営戦略に基づく人材戦略を着実に実行し、企業価値の向上とともに、ステークホルダーの皆さまから信頼される人的資本経営を実現してまいります。

人事ポリシー

トクヤマグループ人事ポリシー

2023年 6月 改訂

2019年 5月 制定

トクヤマグループは、人材を、消費される「経営資源」ではなく、持続的成長に不可欠な最重要の「経営資本」と捉えています。「トクヤマのビジョン」を実現する人材に期待するあるべき姿や成長の方向性を示すとともに、個々の活躍に向けて最大限の支援を行うことを「トクヤマグループ人事ポリシー」に定めます。

会社は従業員のことを

- 未来の可能性を期待して採用し、教育という投資と経験により成長し、より高い価値(リターン)を生み出していく存在と考えます。

- 期待される役割と成果を追求し、チームプレーを大切にする、仕事を楽しむ存在と考えます。

- 仕事における活躍の機会と自分自身の成長、そしてトクヤマグループの成長に、モチベーションを感じる存在と考えます。

- 自律的行動により自分自身をマネジメントできる存在と考えます。

会社は従業員の成長について

- 平等に与えられたチャンスの下で、従業員一人一人が自らの働き方の多様性に応じたキャリア形成を行う事で、社会と会社への貢献を求めます。

- 目標に向けて経営資源を効率的に活用するマネジメント能力を求めるとともに、周囲を巻き込んで新たな価値を創るリーダーシップを求めます。

- 顧客に何を提供するべきかを考える「What To Do」の実行を求めます。さらに部下を指導する者には、「なぜそれをするのか」、「何を目指すのか」を自分の言葉でメンバーに語ることができる「Why」の追求を求めます。

会社は従業員に対して

- 会社の期待に応えて成長し、挑戦する人材、挑戦する組織となるための人材育成の仕組みを提供します。

- 成長し続ける人材が、長く安心して活躍し続けられる仕組みを提供します。

- 自分の役割、生み出した成果、トクヤマグループの従業員として相応しい行動を公正に評価し、適正に処遇します。

未来を担う人材を育てる ―― トクヤマの教育体系

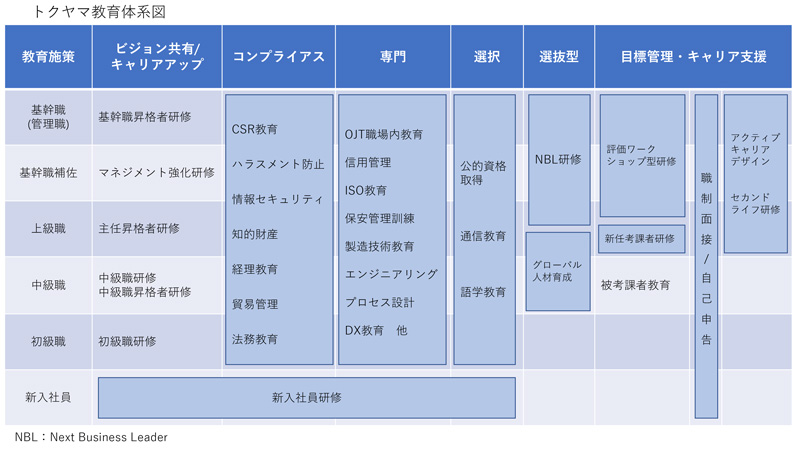

挑戦する人材の育成を企業成長の原動力と捉え、OJTとOFF-JTを組み合わせた体系的な教育に加え、次世代リーダーや多様な人材の育成に向けた戦略的な人的資本投資を積極的に進めています。

トクヤマでは、OJTによる日常業務を通じたスキルやマインドの向上と、OFF-JTによる階層別・専門別研修を組み合わせた、体系的な人材教育を推進しています。

OFF-JTでは、役割資格等級制度に基づく階層別研修に加え、風土改革や法令順守を目的としたコンプライアンス教育、技術伝承・保安管理・業務変革を目的とした専門教育を実施しています。また、公的資格取得や通信教育などに対する費用補助を通じて、従業員の自己啓発を支援し、自律的な成長を後押ししています。

さらに、事業ポートフォリオの転換を支える人材育成として、将来の経営層候補を対象に「ネクストビジネスリーダー研修(NBL研修)」を実施しています。2018年度の開始以来、2024年度までに約70名が修了しており、キャリア採用者や女性など多様な人材が含まれています。研修では外部リソースを積極的に活用し、外向きかつ実践的な内容を重視しています。

研修修了者の一部は、2025年度から施行された新人事制度のもと、戦略的なローテーションの対象となり、経営人材への早期育成を目指しています。今後も、挑戦する人材が活躍できる環境づくりを通じて、企業の持続的成長を支える人材育成に取り組んでまいります。

研修例

・次世代リーダー育成(NBL研修)

将来会社の発展を担う「経営人材」を早期に育成することを目的として実施しています。経営人材に求められる要件を「会社と事業の仕組みを細部まで理解し、高い志と深い見識をもって、会社と事業の未来を描きビジネスモデルをつくり、決断し実行する胆力と人望がある」こととし、対象者はそのために必要なスキルを多様な研修と実践を通して習得していきます。

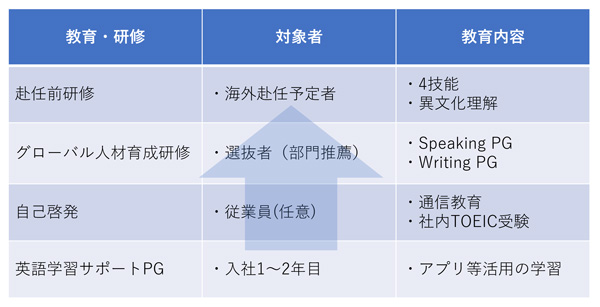

・グローバル人材の育成

トクヤマは事業ポートフォリオの転換を推進し、価値創造型企業となって世界市場を目指しています。グローバル人材を育成するために、入社~海外赴任まで語学や異文化を理解する教育を行っています。自己学習や研修としてのプログラム(PG)を組み合わせ、従業員が意欲的にチャレンジする仕組みです。

中でも選抜型の「実践英語力強化研修」は、グローバル人材像を「・赴任先の現地ビジネス環境や顧客文化を受け入れ、社会や経済発展に貢献できる人材、・最先端市場へ挑戦するマインドを持っている人材」と定義しています。そのために必要なスキル強化を目的とした研修を実施しています。

挑戦と貢献を支える ―― トクヤマの人事制度

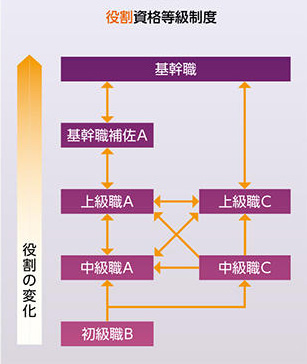

トクヤマでは、企業の持続的成長を支える人材戦略の一環として、2025年5月に人事制度を全面的に改定しました。挑戦する人材がその力を発揮できるよう、仕事の価値と成果に応じた処遇を実現する制度へと転換しています。

当社では、挑戦できる人材の育成・成長を支える制度として、2025年5月に人事制度を全面的に改定しました。この制度改定は、経営戦略と連動した人材戦略の一環として位置づけられています。今回の改定では、「PAY FOR JOB」のコンセプトのもと、年齢や属性ではなく、担う仕事の価値と成果に応じて処遇する制度へと転換しています。

この新制度では、従来の年齢給や属人的手当を廃止し、成果と行動に基づく公正な評価・処遇を基本とすることで、働きがいの向上と企業価値の最大化を図っています。また、家族手当など支給対象の大半が男性従業員だった手当も廃止し、個々の成果に応じた報酬配分を徹底することで、性別にかかわらず公平な処遇を実現し、女性の活躍を後押しする制度設計としました。

さらに、職種や業務内容に応じた複線型コース制度を新設し、経営計画に重要なプロジェクトに参画する従業員にはインセンティブを付与するなど、挑戦意欲を高める仕組みを導入しています。また、昇格に必要な資格等級ごとの在籍期間も短縮し、優秀な若年層の早期登用や、産休・育休取得によるキャリアの遅れのリカバリーも可能となりました。

このように、成果と行動が正当に評価される制度のもとで、従業員のモチベーションとエンゲージメントを高め、事業成長の原動力となる人材が生産性高く活躍することを期待しています。

制度改定を通じて、挑戦する人材が自律的に活躍できる環境を整備し、トクヤマグループの未来を切り拓く原動力として、企業価値の向上を実現してまいります。

ダイバーシティの推進

トクヤマのダイバーシティ推進活動は、社員が生き生きと活躍できる状態を目指し、「知(知識や知恵)の多様性」を重視し、組織風土変革を通じて、生産性向上を志向しながら、働きやすさと働きがいを追求しています。

当社では、新規採用者における女性比率(学卒以上)について、毎年20%以上を目標として積極的に取り組んでおります。これに伴い、従業員全体に占める女性比率についても、将来的に20%の達成を目指し、継続的な施策を推進しています。

また、2025年には性別にかかわらず、業務成果に応じた公平な報酬制度の実現を目的とした制度改定を実施いたしました。この取り組みにより、男女間の処遇格差の是正が進んでおり、今後も継続的に改善を図ってまいります。

なお、女性の活躍については、㈱トクヤマとして女性活躍推進法行動計画を策定し、2028年3月末に向け女性管理職比率など以下の目標値の達成に努めています。

①学卒以上の女性採用比率:20%以上を維持する(3年移動平均)

②管理職(課長クラス)以上の女性比率:6%以上を目指す

③全従業員の年次有給休暇取得率:75%以上を維持する

目標達成に向け、当社では女性が働きやすい環境の整備に努めています。具体的には、アンコンシャス・バイアスに関する認識や意識向上を目的としたeラーニングの実施や、男性従業員の育休取得促進のための「産休・育休の栞」の作成、女性従業員を対象とした、女性特有の健康課題に関する研修の実施などを行っています。

また、とくちゃれの活動においても、性別を問わず働きやすい環境づくりにつながる『働くパパママ!みんなのトクサポ』等のテーマに取り組んでいます。

下記の表は横スクロール可能です

| 女性活躍に関する目標(トクヤマ単体) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 項目 | 2025年度目標 | 2021 年 4月 | 2022 年 4月 | 2023 年 4月 | 2024 年 4月 | 2025年 4月 |

| 学卒以上の女性採用比率 | 20%以上維持 (3年移動平均) |

21.00% | 21.00% | 20.50% | 25.70% | 25.64% |

| 管理職(課長クラス)以上の女性比率 | 5%以上 | 2.00% | 2.00% | 2.70% | 2.70% | 2.88% |

| 全従業員の有給取得率(2020 年より) | 75% | 75.20% | 75.80% | 74.20% | 78.20% | 87.70% |

さらに、トクヤマグループの女性活躍推進を加速させるため、2030年度までに女性管理職比率を15%以上とする自主的な目標を掲げました。

多様な人材が活躍できる組織風土変革にむけ、新入社員教育においては、多様性の重要性を学ぶセミナーを実施しています。障がい者の雇用については、法定雇用率の達成を目指し、バリアフリー化など職場環境の整備を図っています。加えて、障がい者雇用施設「ゆうゆうてらす」を開設したり、障がい者の自立支援と地域社会への貢献に向けた農業法人株式会社トクヤマゆうゆうファームを設立したりするなど、新しい取り組みも始めています。

ワークライフバランス支援

トクヤマでは、ライフスタイルに応じた柔軟な働き方を実現するため、フレックスタイム勤務適用者はコアタイムなくフレキシブルに勤務パターンを選択できます。一方で、勤務実態を管理できるようPCログ記録表示を行うなど、労働時間の適正化にも取り組んでいます。

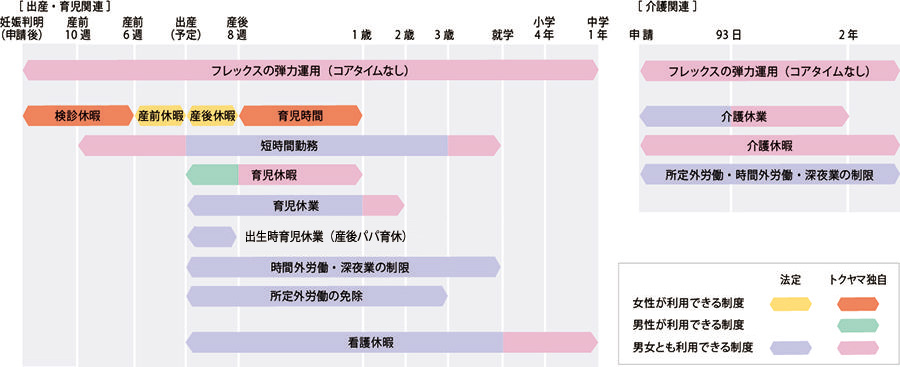

仕事と育児の両立支援制度では、短時間勤務は産前10週から子どもが就学前まで(法定:3歳)、フレックスタイムの弾力運用は妊娠判明時から子どもが小学6年生まで利用することができます。2019年4月からは育児休暇(有給)の取得できる期間を子どもの出生から1年以内までに延長しました。社内報でのPR活動や、対象となる社員とその上司への利用案内により、休暇を取得しやすい環境づくりに取り組んでいます。育児休業は子どもが満2歳に達するまで(法定:1歳 *)取得することができます。様々な取り組みを実施してきたことにより、当社は優良な子育てサポート企業として、2022年7月19日付で厚生労働大臣より「プラチナくるみん認定」を受けました。

男性社員の育児休暇や休業の取得も定着しつつあり、毎年100名を超える社員が育児休暇や育児休業を取得しています。

介護休業については、要介護者1名につき最大2年間(法定:通算93日)休業することができます。介護休暇(無給)は、要介護者の人数にかかわらず、週2日(法定:年間5日間)の介護休暇の取得が可能です。育児・介護休業者に対する支援として、育児休業 取得者向けの閲覧掲示板などを通じて社内情報を共有し、円滑な職場復帰を支援しています。また育児・介護によりやむなく退職した社員の復職を受け入れる退職者復職登録制度も整えています。

* 一定の場合は最長2歳に達するまで取得することができます。

下記の表は横スクロール可能です

| 年次有給休暇の取得状況と所定外労働時間 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 年次有給休暇 平均利用日数 |

15.3日 | 15.5日 | 14.9日 | 14.1日 | 17.2日 |

| 年次有給休暇 平均取得率 |

75.2% | 75.8% | 72.8% | 78.2% | 84.4% |

| 年間労働時間 | 1,879.0時間 | 1,909.3時間 | 1,911.6時間 | 1,889.9時間 | 1,877.2時間 |

| 所定外労働時間 平均(月) |

10.3時間 | 11.1時間 | 11.7時間 | 11.4時間 | 11.6時間 |

| ※ すべて単体データ | |||||

下記の表は横スクロール可能です

| 育児・介護休業などの取得状況 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

| 育児休業取得者 | 23人 | 21人 | 34人 | 男性41人 女性 8人 |

男性43人 女性12人 |

| 復職率 | 100.0% | 100.0% | 97.1% | 男性098.0% 女性100.0% |

男性100.0% 女性092.0% |

| 育児休暇取得者 | 100人 | 94人 | 112人 | 男性97人 女性 0人 |

男性90人 女性 0人 |

| 介護休業取得者 | 1人 | 1人 | 2人 | 男性 0人 女性 0人 |

男性 1人 女性 0人 |

| 介護休暇取得者 | 1人 | 3人 | 1人 | 男性 0人 女性 0人 |

男性 1人 女性 1人 |

| フレックス弾力 運用利用者 |

48人 | 65人 | 73人 | 88人 | 79人 |

| ※ すべて単体データ | |||||

ワークライフバランス支援制度

下記の表は横スクロール可能です

| 項 目 | 制 度 | 内 容 |

|---|---|---|

| フレックスタイム制 | フレックスタイム勤務適用者はフレキシブルに勤務パターンを選択できる(コアタイムなし) | |

| 出産/育児 | フレックス適用 | 小学6年生までの子を養育する者のうち、フレックスタイム勤務を適用されていない者が申請をした場合、フレックスタイム勤務適用職場へ異動の上、フレックスタイム勤務を適用する |

| フレックスの弾力運用 | 妊娠判明時から小学6年生までの子を養育している場合に、月度の所定労働時間に満たない短時間勤務および勤務の中断と再開を認める断続的労働が可能 | |

| 検診休暇 | 妊娠した女性従業員が、保健指導または健康診断を受けるために取得した休暇のうち、妊娠から23週までは月1日、24週から産前休暇までは月2日を有給とする。 | |

| 産前・産後休暇 | 産前6週間(多胎妊娠の場合14週)、産後8週間まで休暇(有給)を取得できる(法定では無給) | |

| 育児時間 | 生後1歳未満の乳児を育てる女性従業員が1日2回、それぞれ30分を育児時間として利用できる(有給) | |

| 短時間勤務 | 産前10週から就学前の子を養育している場合にマイナス1時間から2時間の短時間勤務を認める | |

| 育児休暇 | 子の出生から1年以内に10日の休暇(有給)を取得できる | |

| 育児休業 | 生後2歳未満の子の養育のために休業できる | |

| 出生時育児休業 (産後パパ育休) |

子の出生から8週間以内に、最長4週間の育休をとれる制度(2回の分割可) | |

| 積立年休* |

・小学6年生までの子を養育する者が、インフルエンザ等感染症及び自然災害による連続5日以上の学校閉鎖・学級閉鎖等により休業が必要な場合 ・妊娠中または出産後の従業員が医師等により休業の指導を受けた場合、及び不妊・不育治療により休業が必要な場合 |

|

| 時間外労働・深夜業の制限 | 就学前の子を養育する者の申請により時間外労働・深夜業を制限する | |

| 所定外労働の免除 | 生後3歳未満の子を養育する者の申請により所定外労働を免除する | |

| 退職者復職登録制度 | 妊娠・出産、育児を理由にやむなく退職した者は退職時に本制度への登録ができる | |

| 育児休業取得時における支援金の支給 | 全対象期間を育児休業した者について、「各人ごとの賞与基準賃金×0.5」の支援金が支給されるなお、育児休業から復職することなく無給の産前および産後休暇を取得する場合も上記に準じて取り扱われる | |

| 定期健康診断 | 産前・産後休暇、育児休業期間終了後に定期健康診断を受診する(有給) | |

| 看護等休暇 | 小学6年生までの子を養育する者を対象に、子の負傷、疾病の看護、予防接種や健康診断のために年間5日(時間単位取得も可)/人を限度に休暇(無給)を取得できる。 また、小学校就学前の子を養育する従業員は子の人数によらず年間3日(時間単位取得不可)の休暇(有給)を取得できる。 入卒園式、小学校の入学式、卒業式についても年間3日の範囲内で休暇(有給)を取得できる。 |

|

| 介護 | フレックス適用 | 要介護者を有する者のうち、フレックスタイム勤務を適用されていない者が申請をした場合、フレックスタイム勤務適用職場へ異動の上、フレックスタイム勤務を適用する |

| フレックスの弾力運用 | 要介護者を有するフレックスタイム勤務者が申請した場合、月度の所定労働時間に満たない短時間勤務および勤務の中断と再開を認める断続的労働が可能 | |

| 介護休業 | 要介護者1名につき最大2年間休業できる | |

| 介護休暇 | 要介護者を有する者が要介護者の人数に関わらず、介護休暇の申し出をしたときに週2日(時間単位取得も可)取得できる(無給)(ただし週2日取得した場合、1日は有給の積立年休から利用できる) | |

| 積立年休* | 家族(配偶者・子女等)の介護で連続5日以上休業する場合に使用可 | |

| 退職者復職登録制度 | 要介護者の介護を理由にやむなく退職した者は退職時に本制度への登録ができる | |

| 介護休業取得時における支援金の支給 | 全対象期間を介護休業した者について、「各人ごとの賞与基準賃金×1.0」の支援金が支給される | |

| 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 | 要介護者を有する者を対象に所定外労働・時間外労働を制限する(深夜業の制限については要介護者を有し、介護可能な16歳以上の同居者がいない者) | |

| ボランティア | 積立年休* | 大規模災害の救援活動のために休業する場合に使用可 |

| 在宅勤務 |

在宅勤務A:

本人が希望し会社が認めた場合は、原則週2回まで在宅勤務を利用できる

在宅勤務B:

介護及び育児等を事由とし、在宅勤務A、短時間勤務制度およびフレックスタイムの弾力運用を利用しても解決できない問題がある場合は、週4回まで在宅勤務を利用できる

臨時在宅勤務:

災害または感染症等の予防の観点から上記の範囲を超えて在宅勤務を行う必要がある場合に、総務人事部門長の判断により実施する

在宅勤務手当:

出勤日数区分「出勤週2日以下」の従業員に対し月額2,500円の在宅勤務手当を支給している

|

|

* 有効期限を過ぎて打ち切られた年次有給休暇のうち一定日数を積み立てることができる制度。

※ 検診休暇、産前・産後休暇、育児時間は女性のみが利用できる制度。

従業員データ

下記の表は横スクロール可能です

| トクヤマグループの従業員の状況(連結) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単位 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | ||

| 従業員数(正社員) | 単体 | 人 | 2,256 | 2,315 | 2,459 | 2,520 | 2,593 |

| 連結 | 5,476 | 5,665 | 5,909 | 5,734 | 5,782 | ||

| 女性比率(正社員) | 単体 | % | 9.5 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 13.2 |

| 連結 | ― | ― | 16.4 | 17.5 | 18.0 | ||

| パートタイム従業員数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| 連結 | 449 | 432 | 449 | 455 | 475 | ||

| 管理職以上の女性比率*1 | 単体 | % | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 |

| 連結 | ― | ― | 4.7 | 8.2 | 7.9 | ||

| 男性労働者の 育児休業取得率 |

単体 | % | ― | ― | 26.5 | 51.3 | 57.3 |

| 連結 | ― | ― | 28.4 | 47.3 | 7.9 | ||

| 男女の賃金の比率 | 単体 | % | ― | ― | 68.3 | 69.2 | 70.2 |

| 連結 | ― | ― | 67.0 | 55.3 | 54.0 | ||

| *1 嘱託などの管理職相当の者を含む | |||||||

下記の表は横スクロール可能です

| トクヤマの従業員の状況(単体) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単位 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 2024 年度 | ||

| 新入社員数 | 男性 | 人 | 69 | 64 | 62 | 124 | 190 |

| 女性 | 13 | 15 | 15 | 23 | 34 | ||

| 計 | 82 | 79 | 77 | 147 | 224 | ||

| 学卒以上の女性採用比率 | % | 21 | 21 | 20.5 | 26.0 | 22.0 | |

| 中途採用者数 | 男性 | 人 | 79 | 49 | 49 | 50 | 48 |

| 女性 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | ||

| 計 | 86 | 52 | 55 | 53 | 58 | ||

| 再雇用者数*1 | 単年 | 人 | 35 | 65 | 71 | 62 | 71 |

| 累計 | 132 | 186 | 224 | 253 | 289 | ||

| 平均年齢 | 男性 | 歳 | 41.8 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.6 |

| 女性 | 39.8 | 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.2 | ||

| 平均 | 41.5 | 41.4 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | ||

| 年間平均給与 | 円 | 7,358,747 | 7,221,001 | 7,041,706 | 6,826,985 | 7,320,644 | |

| 勤続年数 | 男性 | 年 | 18.7 | 18.3 | 17.7 | 17.6 | 17.7 |

| 女性 | 12.4 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | ||

| 平均 | 17.9 | 17.6 | 17.0 | 16.9 | 17.0 | ||

| 入社3年後定着率 | % | 90.9 | 92.7 | 98.8 | 94.8 | 90.0 | |

| 自己都合離職率*1 | 男性 | % | 0.91 | 1.33 | 1.4 | 1.5 | 1.8 |

| 女性 | 1.03 | 1.92 | 1.3 | 3.7 | 2.0 | ||

| 平均 | 0.92 | 1.41 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | ||

| 障がい者雇用率 | % | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.29 | 2.34 | |

| 外国籍社員数 | 人 | 15 | 9 | 10 | 15 | 16 | |

| 年間研修費用 | 円/人 | 9,000 | 20,000 | 45,000 | 25,794 | 33,166 | |

| 年間研修時間 | 時間 | ― | 14.3 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | |

| 労働組合員数 [組合員比率] |

人 [%] |

1,734 [76.9] |

1,746 [75.4] |

1,817 [73.9] |

1,862 [82.4] |

1,898 [73.2] |

|

| *1 再雇用、離職率は出向者を含む ※ すべて単体データ | |||||||