サステナビリティ

サステナビリティ・ガバナンス

サステナビリティ・ガバナンス

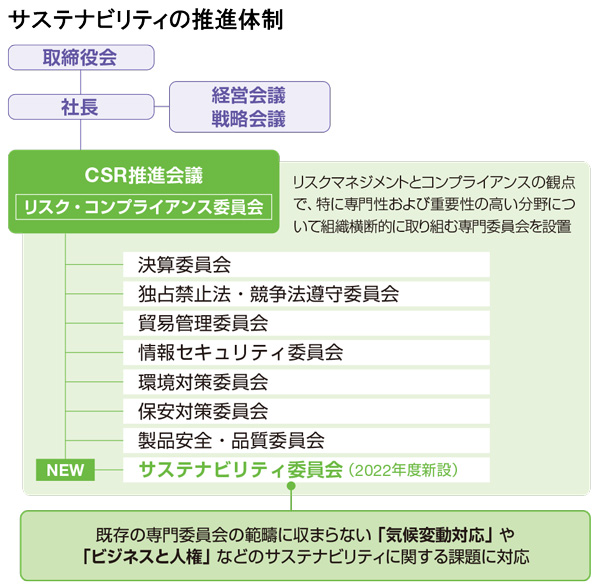

トクヤマは「化学を礎に、環境と調和した幸せな未来を顧客と共に創造する」という存在意義のもと、社会に必要とされる企業であり続けるために企業価値を追求し、サステナブルな社会の実現に向けて活動しています。当社ではサステナビリティ経営をさらに推進し内部統制を有効かつ効率的に実行することを目的とし、2025年4月にサステナビリティ推進体制の改組を行い、社長執行役員を議長、全執行役員を委員とし、かつ社外取締役を含む監査等委員も出席可能な「サステナビリティ会議」を設置し、全社的なサステナビリティに関する課題の認識、計画の策定と執行の確認、および内部統制上の重要事項を審議・決定しています。

サステナビリティ会議傘下には、サステナビリティならびに内部統制の観点で、特に専門性および重要性の高い分野(コンプライアンス、財務報告、独占禁止法・競争法遵守、安全保障貿易管理、サイバーおよび情報セキュリティ、保安・環境対策、製品安全・品質)について専門委員会を設置しています。それぞれの専門委員会は、担当する取締役が委員長となります。

サステナビリティ会議の内容は取締役会に報告され監督を受けています。また、決裁規則に定められた案件については取締役会の決議を受けています。さらに監査室が、サステナビリティに関するマネジメントシステムについて、定期的な監査を行っています。この監査結果は、社長および取締役会へ報告されます。

リスク管理体制

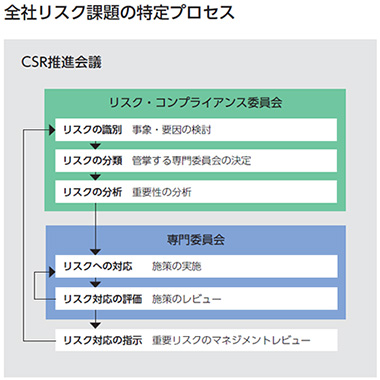

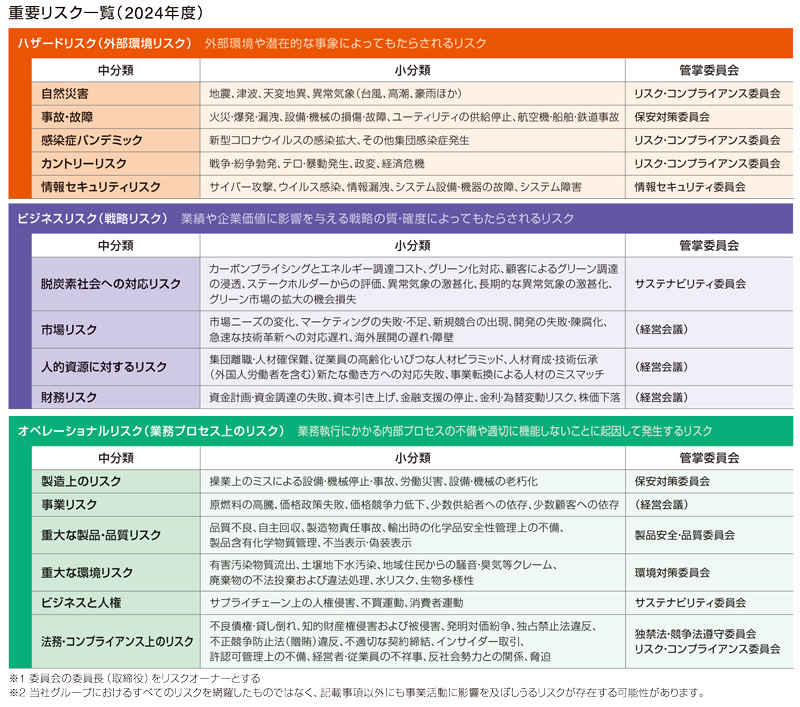

当社では、2025年4月に設置したサステナビリティ会議において、重要リスクを含むサステナビリティに関するリスクと機会はサステナビリティ会議で議論し、事業部および傘下の専門委員会に対し指示あるいは移譲して対応を行います。

各担当取締役が委員長となる専門委員会では、管掌する重要リスクについて対応方針(低減、回避、移転、保有)を検討・決定します。決定した方針に基づき、リスクへの施策を立案・実行し定期的なレビューを行うなど、マネジメントシステムに沿った実行管理をしています。

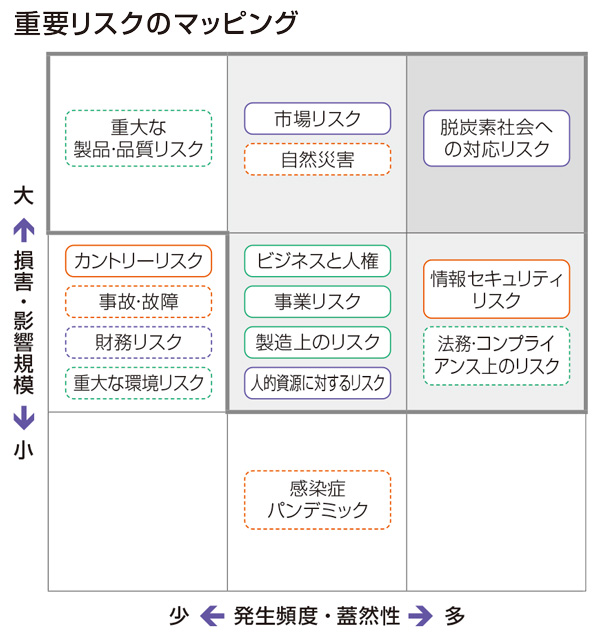

2025年度から、重要リスクの内容を一部見直しています。「情報セキュリティリスク」について、構造変革に不可欠であるDXやIT導入のリスクを加え「情報セキュリティ・ITリスク」としました。さらに、昨今のサイバーセキュリティをめぐる緊張の高まりや業務におけるITの浸透を踏まえ、損害・影響規模を一段階上げています。経営として情報セキュリティ・ITリスクの重要性を新たにし、対応に万全を期す姿勢を示しています。

事業継続マネジメント(BCM)の推進

トクヤマは、不測の事態においても重要な事業および業務を継続するため、BCPの策定・更新、事業継続のための予算・資源の確保、事前対策の実施など平時から事業継続マネジメント活動に取り組み、事業継続能力の向上を図っています。

各工場の防災訓練に加え、全社的な取り組みとして、危機対策本部の設置訓練や、安否確認通報訓練を毎年実施しております。

コンプライアンス

トクヤマグループは、「コンプライアンス」を法令遵守にとどまらず、社内ルールの遵守、そして社会の要請に応えるために企業倫理に則った良識ある行動までを含めた広い意味で捉えています。グループ全体へのコンプライアンス意識の啓発・浸透を図るため、「トクヤマグループ行動憲章」「トクヤマグループ5つの良心」等をまとめて記載した手帳版冊子を作成し、グループ全役職員に配布しています。

コンプライアンス教育・研修

グループ全体へのコンプライアンス意識の啓発・浸透を図るため、新任のグループ会社取締役および監査役に対する法的責務研修を実施しているほか、従業員を対象にした各種コンプライアンス研修を、2023年度は60回実施しました。このほか、メンタルヘルスマネジメント、人権などをテーマとしたeラーニング講座を計5回実施しました。

下記の表は横スクロール可能です

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| コンプライアンス研修実績 | 45 | 60 | 48 | 60 | 58 |

| その他のeラーニングの実施 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 |

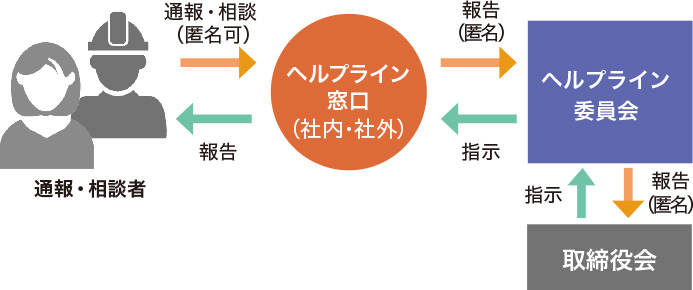

内部通報制度

トクヤマグループに関わるコンプライアンス違反事項(違反の可能性があると思われる事項を含む)について、不利益な処遇を受けることなく匿名でも安心して通報・相談ができるよう内部通報窓口(ヘルプライン)を設置しています。通報・相談は電話のほか、郵送、メールでも可能です。 ヘルプライン窓口は通報者の保護を十分に考慮した運用としています。相談者の所属・氏名を会社に知られない完全な匿名で相談することや、女性弁護士を通じて相談することも可能です。2024年4月より海外グループ会社の現地従業員が母国語で通報・相談ができる「グローバルヘルプライン」を設置しました。これにより、当社グループ内の通報窓口のカバー率は100%となりました。2024年度は利用の普及に向けた啓発・教育につとめます。

下記の表は横スクロール可能です

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 通報件数実績 | 24 | 34 | 29 | 44 | 44 |

| *ハラスメント窓口、国内グループ会社窓口含む | |||||

情報セキュリティ方針

2021年4月1日 改正

当社は、サイバー攻撃や不正アクセス等のセキュリティインシデントが、当社の事業継続性を侵害し、また社会からの信頼を低下させうる、内部統制システム上の重大なリスク項目であるとの認識の下、情報セキュリティリスク及びサイバーセキュリティリスク(以下「セキュリティリスク」という。)への取り組みをトクヤマグル―プ共通の重要な経営課題として捉え、グループ一丸となってセキュリティリスクの低減に努めます。

-

セキュリティリスクマネジメント体制の整備

当社は、当社、グループ会社、サプライチェーンで発生しうるセキュリティインシデントの抑制及びインシデント発生時の対処に向け、平時・有事のセキュリティリスクマネジメントに係る組織体制、社内規程を整備する。また、経営層は、平時よりセキュリティリスクを十分に把握した上で、専門性を備えた人材の確保・育成、予算の確保など、経営資源を適切に投下し、セキュリティリスクマネジメント体制の実効性を確保する。 -

セキュリティリスクマネジメントの実施

当社は、ビジネス環境の変化や新技術の採用等に伴い、新たなセキュリティリスクが発現する事を認識し、トクヤマグループ各社のセキュリティリスクマネジメント状況を定期的に評価し、適時適切に、セキュリティリスク対策を総合的に実施し、対策の実効性を確保する。 -

法令・規則の遵守

当社は、セキュリティリスクに係る法令や指針等を遵守し、セキュリティリスクマネジメントの実効性を確保する。 -

教育・訓練

当社は、トクヤマグループの全従業者(必要に応じサプライチェーン上の関係者も含める)に対して、セキュリティリスクマネジメントの重要性の認識と、インターネットやクラウドサービス、情報機器等の適正な利用・管理に必要な教育・訓練を実施する。 -

セキュリティインシデントの検知と対応

当社は、セキュリティインシデントに伴う被害を最小限に抑える為に、セキュリティインシデントや予兆の早期検知に取り組み、セキュリティインシデントを検知・把握 した場合には、速やかに適切な対処を行うと共に、インシデント収束後に適切な再発防止策を講じる。

トクヤマグループAIポリシー

2025年11月1日 制定

トクヤマグループは、持続的な成長と中長期的な価値創造を進める一助としてAIを活用する際に、その適正な活用が企業の果たすべき重要な社会的責任のひとつであると認識し、「トクヤマグループ行動憲章」のもと、『トクヤマグループAIポリシー』(以下、「本ポリシー」)を定め、トクヤマグループの全役職員にて遵守してまいります。

-

AIに対する基本的な考え方

トクヤマグループは、化学産業の持続可能な発展と社会課題の解決に貢献するため、AI技術を積極的に活用します。AIの開発・提供・利用等にあたっては、「OECD AI原則」をはじめ、国際規範および関係法令、各種ガイドラインを遵守します。 -

適用範囲

本ポリシーは、トクヤマグループの全役職員ならびにトクヤマグループが関与するすべてのAI関連業務(開発・提供・利用等)に適用されます。 -

AIに係るガバナンス体制

トクヤマグループは、AIの開発・提供・利用等に際し、厳格な基準・ルールを策定・運用します。また、専門の委員会が定期的にその運用状況をモニタリングし、AIの活用に伴うリスクおよび機会を特定・評価・管理します。 -

AI活用におけるコミットメント

トクヤマグループは、AI の開発・提供・利用等にあたり、以下の事項を遵守します。

1)人間中心の視点・人権尊重

人間中心の考えに基づき、AIは人の能力を補完するものであるとし、最終判断は人が行います。AIの活用によって多様なステークホルダーの人権に負の影響を与えないよう努めます。2)安全性と公平性の確保

AIの活用において、ステークホルダーの生命、身体、財産、精神および環境等に危害が及ばないよう、十分な安全対策を講じます。また、性別、年齢、国籍、政治的信念、宗教等に基づく偏りやバイアス、不平等な状態を排除するよう努めます。3)プライバシー保護と情報セキュリティの確保

個人情報保護法等の法令を遵守し、個人情報の適切な管理を徹底します。また、AIシステムの機密性・完全性・可用性を維持するため、技術的・組織的なセキュリティ対策を講じます。4)知的財産の保護

著作権等の知的財産権に配慮し、第三者の権利を侵害しないよう努めます。5)透明性と説明責任

AIの利用目的・仕組み・限界などについて透明性を確保し、ステークホルダーに対する説明責任を果たすとともに、必要に応じて迅速に情報を開示するよう努めます。6)AIリテラシーの教育

AIの適正な利用に求められる知識やスキル、倫理観といったAIリテラシーを高めるための継続的な教育や人材育成に努めます。7)継続的な改善

AI技術の急速な進化に伴うべく、技術動向や社会的要請を踏まえ、本ポリシーの定期的な見直しを行います。また、ステークホルダーとの対話を重視し、AIの活用に対する取り組みを適宜改善するよう努めます。